зӯҶиҖ…еҮәиә«ж–јдёҠдё–зҙҖзҡ„е·ҘжҘӯдёӯеӯёпјҢд№ӢеҫҢжҺҘеҸ—гҖҢе·ҘжҘӯж•ҷиӮІгҖҚж–ҮжҶ‘иЁ“з·ҙгҖӮиЁҳеҫ—當е№ҙзҡ„е°Ҳ科ж•ҷеӯёжі•иӘІе ӮпјҢдё»иҰҒжҳҜйӣҶдёӯеңЁз ”зҝ’жҠҖиЎ“пјҲskill пјүе’Ңе·Ҙи—қзҡ„зӯүеұ¬ж–јгҖҢеҝғзҗҶеӢ•дҪңгҖҚпјҲ psychomotor пјүзҜ„з–Үзҡ„ж•ҷжҺҲпјҢдҫӢеҰӮеңЁж•ҷжҺҲеӯёз”ҹеҰӮдҪ•й‘ҝеҮәдёҖеҖӢеҚҜжҰ«зңј(mortiseпјүжҷӮпјҢжҳҜжңғжҠҠж•ҙеҖӢжҠҖиЎ“еҲҶзӮәдёҖеҖӢи·ҹдёҖеҖӢзҡ„е·ҘеәҸпјҢд»ҘзӨәзҜ„ж•ҷеӯёпјҲdemonstration пјүзҡ„ж–№ејҸдёҖдёҖеұ•зӨәзөҰеӯёз”ҹпјҢжӣҙжңғеңЁеҢ…жӢ¬е®үе…Ёе®ҲеүҮгҖҒйҮҚй»һиҲҮйӣЈй»һпјҲеҰӮд»ҘжңЁж§Ңж•Іжү“жҰ«й‘ҝжңЁжҹ„жҷӮпјҢй‘ҝзҡ„еҲҖйӢ’йңҖиҰҒйӣўй–Ӣеә•з·ҡдёҖиҮідәҢжҜ«зұіпјҢдҪҝдҪңеңЁйҖІе…ҘжңЁжқҗеҫҢпјҢеҲҖйӢ’ж–ңйқўжңғеӣ зӮәеҸҚдҪңз”ЁеҠӣиҖҢе°ҮжҰ«й‘ҝеҗ‘еҫҢеЈ“еҫҢиҮідёҖиҮідәҢжҜ«зұіпјҢеүӣеҘҪиҲҮеә•з·ҡе№іжҺ’зӯүзӯүпјүзӯүж–№йқўдәҲд»Ҙй»һж’Ҙе’ҢжҸҗйҶ’пјҢеҠ ж·ұеӯёз”ҹзҡ„дәҶи§ЈгҖӮд№ӢеҫҢпјҢеҗҢеӯёжңғйҖІиЎҢеҖӢдәәиҮӘиЎҢеҜҰзҝ’е…§еҢ–жҠҖиЎ“гҖӮ當然пјҢжҜҸеҖӢеӯёз”ҹеҗёж”¶еҲ°еӨҡе°‘пјҢеӣ зқҖеӯёз”ҹеҖӢдәәзҡ„еӯёиғҪгҖҒж•ҷеё«зҡ„ж•ҷж…ӢгҖҒеӯёз”ҹзҡ„е°ҲеҝғзЁӢеәҰзӯүдёҚеҗҢеӣ зҙ еҪұйҹҝпјҢжүҖд»Ҙж•ҷеё«жӯӨжҷӮдҫҝжңғеңЁе·Ҙе ҙе…§е·Ўиҝҙи§ҖеҜҹпјҢд»ҘгҖҢеҖӢеҲҘй—ңйЎ§гҖҚзҡ„зӯ–з•ҘпјҢжүҫеҮәйӮЈдҪҚеӯёз”ҹеҮәзҸҫеӣ°йӣЈжҲ–йҢҜиӘӨз”ҡиҮіжҳҜеҚұйҡӘзҡ„жғ…жіҒпјҢ然еҫҢеҖӢеҲҘдҪңеҮәд»Ӣе…ҘпјҢйҮҚж–°дҪңеҮәй»һж’ҘпјҢжӣҙжңүеҸҜиғҪжҳҜйҮҚж–°зӨәзҜ„пјҢи®“еӯёз”ҹжҳҺзһӯжӯЈзўәзҡ„е·ҘдҪңзЁӢеәҸпјҢеҫһиҖҢж·ұеҢ–е°Қе·ҘеәҸе’Ңе·Ҙе…·дҪҝз”Ёзҡ„зҗҶи§ЈпјҢе…§еҢ–зӮәеҖӢдәәзҡ„жҠҖиғҪгҖӮ

йҡЁзқҖзӨҫжңғзҡ„и®ҠйҒ·пјҢзӯҶиҖ…зҡ„е°ҲжҘӯз”ұд№ӢеүҚзҡ„гҖҢиЁӯиЁҲиҲҮе·Ҙи—қгҖҚиҪүеһӢиҮігҖҢиЁӯиЁҲиҲҮ科жҠҖгҖҚ科пјҢеҸҠиҮіиҝ‘е№ҙзҡ„科жҠҖж•ҷиӮІе’ҢSTEMж•ҷиӮІпјҢеӯёзҝ’зӣ®жЁҷдәҰз”ұиЁӯиЁҲи§ЈйӣЈиј”д»ҘеӮізөұе·Ҙи—қеӯёзҝ’йҖІеұ•еҲ°гҖҢжң¬зқҖдәәжң¬иҰ–йҮҺе’ҢеүөжҘӯ家зІҫзҘһзҡ„еүөж–°и§ЈйӣЈгҖҚпјҢеӯёзҝ’е…§е®№дәҰе·ІеҢ…жӢ¬е»Јжіӣзҡ„STEM科зӣ®е’ҢзҹҘиӯҳпјҢдҪҶжҳҜпјҢгҖҢеҖӢеҲҘй—ңйЎ§гҖҚз”ұе§ӢиҮізөӮд»Қ然жҳҜдёҖеҖӢжңүж•Ҳзҡ„ж•ҷеӯёзӯ–з•ҘгҖӮ

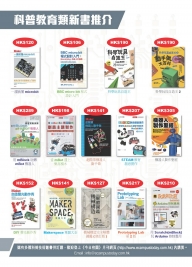

иЁӮй–ұж–№жі•пјҡ и«ӢжҢүжӯӨиҷ•

иЈңиіјжҹҘи©ўпјҡжӯЎиҝҺиҮҙйӣ»гҖҠд»Ҡж—Ҙж Ўең’гҖӢиЁӮй–ұйғЁ 2342-8298 (鄧е°Ҹе§җ)