еңЁдәәйЎһжӯ·еҸІз•¶дёӯпјҢзүӣжҳҜжңҖж—©иў«дәәйЈјйӨҠдҪңиҒ·жҘӯз”ЁйҖ”зҡ„еӢ•зү©д№ӢдёҖпјҢеҚ”еҠ©иҫІж°‘й–ӢеўҫиҫІз”°гҖӮеҸҜжҳҜжҷӮд»ЈиҪүи®ҠпјҢеӮізөұиҫІжҘӯж—ҘжјёејҸеҫ®пјҢд»ҠеӨ©е•ҶжҘӯеҹҺеёӮзҡ„йҰҷжёҜпјҢиҫІз”°ж¶ҲеӨұеҫ—дёҖд№ҫдәҢж·Ёд№ӢжҷӮпјҢд№ӢеүҚжӣҫзӮәиҫІеӨ«иҫӣеӢӨе·ҘдҪңзҡ„иҖ•зүӣпјҢз„Ўиҷ•е®№иә«пјҢеҸӘиғҪз„Ўдҫқз„Ўйқ пјҢжөҒиҗҪйғҠйҮҺгҖӮ

зҸҫжҷӮе…ЁйҰҷжёҜжңүзҙ„ 2,000 еӨҡй ӯй»ғзүӣгҖҒж°ҙзүӣпјҢеҲҶдҪҲж–јй„үйғҠең°еҚҖпјҢеҰӮеӨ§жҫігҖҒиҘҝиІўгҖҒжў…зӘ©гҖҒиІқжҫігҖҒж–°з•ҢжқұеҢ—зӯүең°пјҢжҜҸзҫӨж•ёйҮҸдёҚдёҖпјҢжңүдёүж•ёй ӯиҮіж•ёеҚҒй ӯдёҚзӯүгҖӮеӣ зӮәиҰҒе°ӢжүҫйЈҹзү©зҡ„й—ңдҝӮпјҢзүӣзҫӨеёёеёёеҮәзҸҫж–јйғҠйҮҺе…¬ең’жҲ–й„үжқ‘йҷ„иҝ‘пјҢ еӣ иҖҢеј•иө·дәҶдёҚеҗҢзҡ„е•ҸйЎҢпјҢеҰӮпјҡжңүзүӣйҡ»йҳ»еЎһйҰ¬и·ҜпјҢз ҙеЈһиҫІдҪңзү©пјҢз”ҡиҮіеҮәзҸҫеӨ§йҮҸзүӣзіһеҪұйҹҝйғҠйҮҺе…¬ең’з’°еўғзӯүзҡ„е•ҸйЎҢгҖӮ

жјҒиӯ·зҪІиҮӘ 2012 е№ҙиө·йҖІиЎҢдәҶ гҖҢжҚ•жҚүгҖҒзө•иӮІгҖҒйҒ·з§»гҖҚ иЁҲеҠғпјҢе°ҮиҘҝиІўеёӮдёӯеҝғзҡ„зүӣйҡ»йҒ·еҲ°йғҠйҮҺе…¬ең’зҜ„еңҚ – еүөиҲҲж°ҙдёҠжҙ»еӢ•дёӯеҝғгҖӮдёҚйҒҺпјҢйҒ·з§»иЎҢеӢ•ж•Ҳжһңдјјд№ҺжңӘеҰӮзҗҶжғіпјҢж–°зҡ„ж”ҫз”ҹең°иҚүйҮҸзЁҖе°‘пјҢжЁ№жңЁз–ҸиҗҪпјҢз„Ўжі•зӮәиҘҝиІўзүӣжҸҗдҫӣжә«йЈҪзҡ„з”ҹжҙ»пјҢд№ҹжІ’з”ҡйәјеұҸйҡңеҸҜд»ҘзӮәзүӣзҫӨйҒ®йўЁж“ӢйӣЁпјҢеңЁж¬ зјәе……и¶ійЈҹзү©зҡ„з’°еўғдёӢз”ҹжҙ»пјҢзүӣйҡ»з”ҹеӯҳж©ҹжңғеӨ§жёӣгҖӮеӣ жӯӨпјҢзүӣзҫӨжңғз№јзәҢиө°еӣһеёӮеҚҖпјҢйӮ„жҳҜжңғиө°еҮәйҰ¬и·ҜпјҢеңЁеёӮдёӯеҝғеҫҳеҫҠпјҢзӮәзҡ„еҸӘжҳҜжұӮдёҖйӨҗжә«йЈҪпјҢеҗ„йЎһзҡ„иЎқзӘҒе’ҢеҚұйҡӘдҫқ然еӯҳеңЁгҖӮ

иҝ‘е№ҙпјҢзүӣиў«и»Ҡж’һзҡ„дәӢ件пјҢжӣҙжҳҜеұўиҰӢдёҚй®®пјҢйӣЈйҒ“зүӣиў«и»Ҡж’һ已經被жҺҘеҸ—зӮәж–°з•Ңең°еҚҖзҡ„ж—ҘеёёпјҢдёҚжңғеӨ§й©ҡе°ҸжҖӘпјҹж—©еңЁе№ҫе№ҙеүҚпјҢеңЁеӨ§е¶јеұұй•·жІҷжӣҫзҷјз”ҹдёҖзүӣзҫӨе…ұе…«йҡ»иў«жұҪи»Ҡж’һеҖ’иә«дәЎпјҢеҸёж©ҹжӣҙжҳҜдёҚйЎ§иҖҢеҺ»пјҢиӯҰж–№жңҖзөӮжӢҳжҚ•ж¶үдәӢеҘіи»Ҡдё»гҖӮеҸҜжҳҜпјҢдёҚжҳҜжҜҸдёҖйҡ»зүӣиў«ж’һеӮ·йғҪиғҪжҚүеҲ°иӮҮдәӢеҸёж©ҹпјҢдёҚе°‘еҸёж©ҹд»ҚеҸҜд»ҘйҖҚйҒҷжі•еӨ–пјҢйӣЈжҖӘдёҚе°‘еҸёж©ҹж’һеҲ°зүӣд№ҹеҸӘжңғиҰ–дҪңзӯүй–’гҖӮ

йҖҷзҫӨзүӣжҳҜиў«жҷӮд»ЈйҒәз•ҷдёӢдҫҶзҡ„пјҢеңЁиЁӯиЁҲзӨҫеҚҖпјҢзҷјеұ•зӨҫеҚҖе®ҢжҲҗжҷӮпјҢзүӣе°ұжҲҗзӮәдәҶзӨҫеҚҖзҡ„иІ зҙҜпјҹеңЁиЁӯиЁҲзӨҫеҚҖжҷӮпјҢжңүжІ’жңүжғіеҲ°зүӣд№ҹжҮүдә«жңүз”ҹеӯҳз©әй–“пјҹиҰҸеҠғзҷјеұ•зҡ„зјәеӨұпјҢеҸҲиұҲжҳҜзүӣд№ӢйҒҺпјҹеҸҜжҳҜж”ҝеәңйҷӨдәҶеңЁйғҠйҮҺе…¬ең’иЁӯз«ӢйҳІжӯўзүӣйҡ»йҖІе…Ҙзҡ„й–ҳй–Җе’ҢжӣҝжөҒжөӘзүӣзө•иӮІд№ӢеӨ–пјҢеҚ»жІ’жңүжғіеҮәе…¶д»–жӣҙжңүж•Ҳзҡ„иҫҰжі•пјҢжөҒжөӘзүӣжңҖеҫҢзҡ„зөҗжһңеӨ§йғҪжҳҜиў«йҖҒеҫҖдәәйҒ“жҜҖж»…гҖӮе°Қж–јжөҒжөӘзүӣзҡ„е•ҸйЎҢпјҢе…¶еҜҰжӯёж №з©¶еә•е•ҸйЎҢжҳҜеңЁж–јдәәйЎһе»ўиҖ•жЈ„зүӣпјҢеҚ»еӣ жӯӨд»Өзүӣйҡ»жҲҗзӮәзӨҫжңғе•ҸйЎҢгҖӮ

еҸҜжҳҜж”ҝеәңдёҰжІ’жңүй•·йҒ жҺ§еҲ¶жөҒжөӘзүӣзҡ„жҺӘж–ҪпјҢеҸӘжҳҜз°Ўе–®зҡ„жҗ¬йҒ·зүӣйҡ»пјҢж №жң¬жңӘиғҪж №жІ»е•ҸйЎҢгҖӮзҸҫжҷӮжөҒжөӘзүӣйҡ»жңүйҖҫеҚғйҡ»пјҢиӢҘжҜҸжҚ•жҚүдёҖйҡ»дҫҝж–ҪдёӢзө•иӮІжүӢиЎ“пјҢзүӣйҡ»жңғз„Ўжі•з№Ғж®–пјҢж”ҝеәңжӯӨи©Ұй©—иЁҲеҠғж №жң¬жңӘиҖғж…®й•·йҒ дҝқиӯ·зүӣйҡ»еҸҠз”ҹж…ӢгҖӮ

зүӣжҳҜйӨҠжҙ»жҲ‘еҖ‘дёҠдёҖд»Јзҡ„еҺҹеұ…еӢ•зү©пјҢжҮүи©Іеҫ—еҲ°жҲ‘еҖ‘йҖҷзЁ®е°Қеҫ…е—Һпјҹ зҸҫеӯҳеңЁйҰҷжёҜзҡ„зүӣзүӣеҸӘеү©еҚғйӨҳйҡ»пјҢжҲ‘еҖ‘йҖҷдёҖд»Јзңҹзҡ„жңүиІ¬д»»еҘҪеҘҪдҝқиӮІзү еҖ‘пјҒ

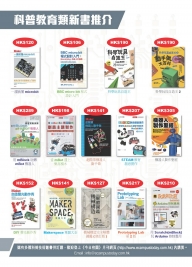

иЁӮй–ұж–№жі•пјҡ и«ӢжҢүжӯӨиҷ•

иЈңиіјжҹҘи©ўпјҡжӯЎиҝҺиҮҙйӣ»гҖҠд»Ҡж—Ҙж Ўең’гҖӢиЁӮй–ұйғЁ 2342-8298 (鄧е°Ҹе§җ)